2026年春节假期正式确定——2月15日至23日,共放9天,被称为“史上最长春节假期”。

消息一出,机票和酒店搜索量飙升。同程旅行数据显示,截至11月4日18点,2月14日和15日的国内机票、酒店搜索量环比前一日增长超过一倍。

不过,“超长假期”的喜讯背后,关于调休的老话题再次引发热议。

有人感叹:“终于能在家过除夕!”也有人吐槽:“春节其实只放四天你是只字不提啊。”

从“五一连上六天”到“春节九连休”,调休似乎已经成为假期制度的“常驻嘉宾”。一边是拼假游、错峰出行的热潮,一边是对“补班连轴转”的吐槽。假期安排如何更人性化,成为社会共识的难题。

从宏观视角来看,调休并非单纯为了连假便利,它背后有着稳增长、促消费的现实考量。

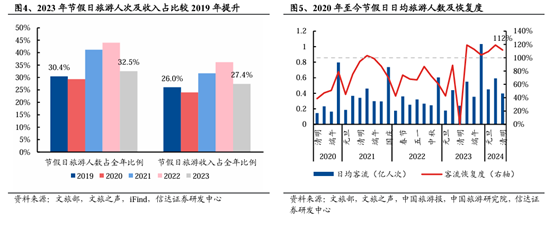

调休拼凑长假,本质上是促进消费的重要抓手。在疫情后恢复经济过程中,假日经济成为带动商品、服务和文化消费的重要引擎:

* 2019年节假日全国旅游人次和旅游收入占全年比重分别为 30.4%和26.0%,2023年则提升至32.5%和27.4%。

* 2024年清明假期国内出游1.19亿人次,旅游收入539.5亿元,人 均消费超过2019年同期。

这些数据表明,假期结构优化不仅带来更好的休闲体验,也释放出强劲的消费潜能。

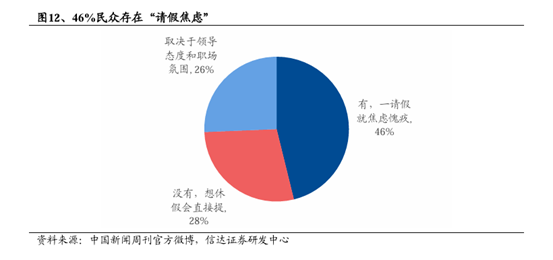

有观点指出,真正能让人“松口气”的是假期普惠性的公共假期。带薪休假原本是更灵活、更科学的休假方式,但在执行中效果不佳。人社部数据显示:2008年《职工带薪年休假条例》实施至今,享受带薪年休假的人数比例仅约60%。

00后米卡就经历一个无奈的“年假”。 上周请年假出游,她一路上都在回微信、接电话、发邮件,甚至线上开会;连游轮出海也得买流量包随时接消息。

她感慨:“相比之下,春节、五一、国庆这种公共假期,大家都放假,我才是真正能彻底放松的时候。”

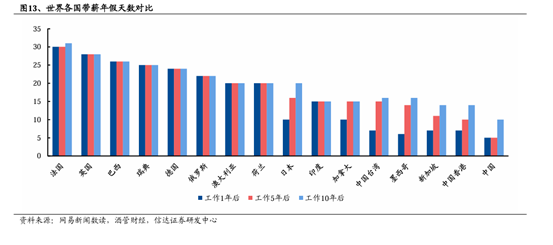

事实上,米卡的感受并非个例。与许多发达国家相比,中国的休假制度仍处在追赶阶段。

根据原全国假日办2013年对62个国家地区的统计,我国法定节假日时长排33位,但带薪休假仅多于泰国和菲律宾,合计天数 排名60位。

相比之下,发达国家或地区虽然法定节假日较少,但休假制度相对灵活。比如,美国共只有10个法定节假日,很少调休;欧盟规定欧盟成员国劳动者工作满一年后应当享有至少每年28天的带薪休假;在法国,带薪休假是强制性的,且不得以津贴代替带薪年假。

实际上,我国的假期制度创新,一直在持续调整优化的路上。

2022年出台的《国民旅游休闲发展纲要(2022-2030年)》提出,到2030年前后实现全民带薪休假。

2023年7月,促消费“二十条”明确提出“全面落实带薪休假制度,鼓励错峰休假、弹性作息”。

2024年春节,配合带薪休假政策可放假9天,今年两会也有关于强制实施带薪休假的提案。

更具体来看,今年9月,商务部、国家发改委、教育部等九部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出探索中小学春秋假,缩短寒暑假时间,同时增加春秋出行时间,以促进旅游和文体消费。

浙江绍兴成为全国首个实现中小学春秋假全省覆盖的城市;广州、佛山、湖北利川等地也相继落地。浙江部分地区秋假甚至和国庆连上,形成“超级长假”。

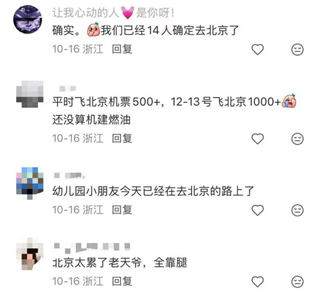

社交媒体上,第一批出游的浙江家长们,已经开始“攻占北京!”

业内人士指出,这一变化有望在未来延伸至更多领域,为家庭旅游、区域消费提供新的增长空间。无论是春节的“九天连休”,还是中小学的“春秋假”,其实都在寻找一个平衡点——让假期更长、经济更活、生活更有节奏。

如果说调休制度是“集中式均衡”的产物,春秋假则是“分散式均衡”的探索。两者的共同逻辑,是希望用时间的再分配,去释放社会活力。

如何在“假期经济”和“生活节奏”之间取得平衡,成为下一步假期制度改革的关键。假期制度创新路途虽然曲折,但从这些线索来看,休假制度改革还是值得期待。

个人资料

个人资料  退出登录

退出登录

评论

未登录