“一次就能把一辈子的苦吃完。”

小C瘫倒在冲绳的酒店床上,这是她在侏罗纪公园玩了一整天后的唯一结论。

为了这趟行程,她早上六点从那霸出发,换了公交、转了接驳巴士,往返12小时,结果只玩到两个项目。

“入口和商店区还不错,工作人员也挺热情,但当天最满意的时刻,也就到此为止了。”

进入园区后,小C才发现,真正的“侏罗纪挑战”才刚刚开始。园区面积虽大,但能玩的项目却寥寥无几。

排队3小时起、遮阳棚欠奉、头顶烈日、耳边刺耳音效,仿佛在做一场耐力大考验。小C苦笑:“真的,还不如我们家那边的常州恐龙园。”

可让她真正觉得“破防”的,是票价。

根据官网信息,日本国内居民的成人票价是6930日元(约合人民币339元),而海外游客则需支付8800日元(约431元)。同样的设施与服务,游客就要比本地人多掏近100块。

“同样排队暴晒,同样什么都没玩上,凭什么我们多花钱?”

这并不是她一个人的困惑。在社交平台上,关于“游客双标价”、“体验差还被当冤种”的吐槽,正在不断发酵。

面对争议,运营方的回应相当“坦率”:海外游客消费力更强,定价自然不同。

听起来离谱,却并非毫无根据。

根据日本观光厅数据,2025年第一季度,访日游客人均旅行支出为22.3万日元,是本国游客的三倍。

也正因为如此,日本一些地方开始试水“区别定价”。除了冲绳的侏罗纪公园,兵库县的世界遗产姬路城也已经宣布将于2026年3月起,对本地和海外游客实行双重票价。

从“消费能力”出发,这样的做法看似有其市场逻辑。

但问题也恰恰在这里:

当“愿意多花钱”变成被区别对待的理由,那个曾以服务周到、对外友好著称的日本,似乎正悄悄发生着改变。

而事实上,官方层面对这种变化的推动,早已有迹可循。

随着越来越多公共资源依赖游客带来的收入,“让观光反哺财政”正逐渐成为日本政策制定者之间的共识。

今年6月,日本政府与自民党已经启动一系列讨论,目标直指一个方向——让外国游客,更多承担税负。

被摆上桌面的方案包括:

- 废除访日游客在日本购买商品时的消费税免税制度;

- 提高从日本出境时征收的国际观光旅客税。

从数据来看,日本旅游确实繁荣。4-6月,访日外国人的旅游消费额为2.525万亿日元,与上年同期相比增长18%,刷新了季度最高纪录。

但拆开来看就会发现:人均消费23.8万日元,甚至比去年还微降了0.1%。换句话说,人确实多了,但消费并未增长。

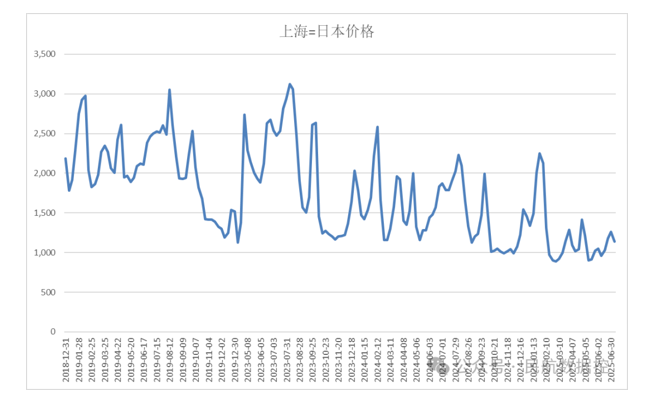

这一点从机票价格端也可见一斑。以上海浦东为例,今年暑期飞往日本的机票价格同比去年下降了30%,比2019年更是下滑了50%。

与此同时,“游客变多,体验却变差”的矛盾开始显现,部分地区的承载力已经接近极限。

以北海道美瑛町为例,这个仅有9000人口的农业小镇,曾因一整排白桦树意外走红,成为网红打卡地。

但热度过高也带来了负面影响——游客踩踏农地、违规拍摄、乱扔垃圾……

最终,当地不得不一刀砍掉整片白桦树,试图“驱散人流”,甚至在路边安装了摄像头以维持秩序。

美瑛町的烦恼,实际上折射出整个日本旅游现状的缩影。

从北海道到冲绳,越来越多日本居民开始抵触“爆量却低质”的旅游模式。

有餐厅干脆贴出告示:“不接外国人,语言不通,人手不足。”

也有游客在社交平台发帖吐槽:“像被带进了布景板,拍完照就被请走。”

热情好客的外壳开始褪色,日式接待的耐心,也在一点点被耗光。

为了将人潮从东京、京都导向地方城市,日本航空、全日空先后推出了飞往偏远小城的免费或优惠航班。星野集团、万豪酒店也开发地方住宿资源,鼓励游客去“长门”、“山口”泡温泉、赏樱花。

但地理的分流,不足以缓解一切压力。于是,日本又在“人”上动起了脑筋。

近年来,日本旅游业的重点,正在向富裕人群转变。根据观光厅数据:

人均消费超过100万日元的富裕游客,仅占总人数1%,却贡献了整体14%的收入。

紧接着,日本开始涌现出“1500万日元一晚”的超豪华住宿、数百万日元的文化工艺旅行、以及面向金字塔顶层的深度游产品。

只不过,限流与涨价之间的博弈,远比预想中复杂。

就拿美瑛町来说。白桦树砍了,游客还是络绎不绝。地方又推出“停车收费”等新政策,成效如何,依旧存疑。

限制、引导、涨价、分类......这一轮轮策略变化,很难简单评价对错。

对政策制定者来说,这是为财政和秩序“找补”;对当地居民来说,是对生活边界的自我保护;

而对早已习惯“日式温柔”的外国游客来说,感受到的,可能是一种难以言说的落差。

日本依旧有它的美好。

只是当价格持续上涨,限制越来越多,态度也不再温和。越来越多游客可能会开始问自己:

“下次出境游,还会选日本吗?”

个人资料

个人资料  退出登录

退出登录

评论

未登录