“川航,养猪航班名不虚传。”

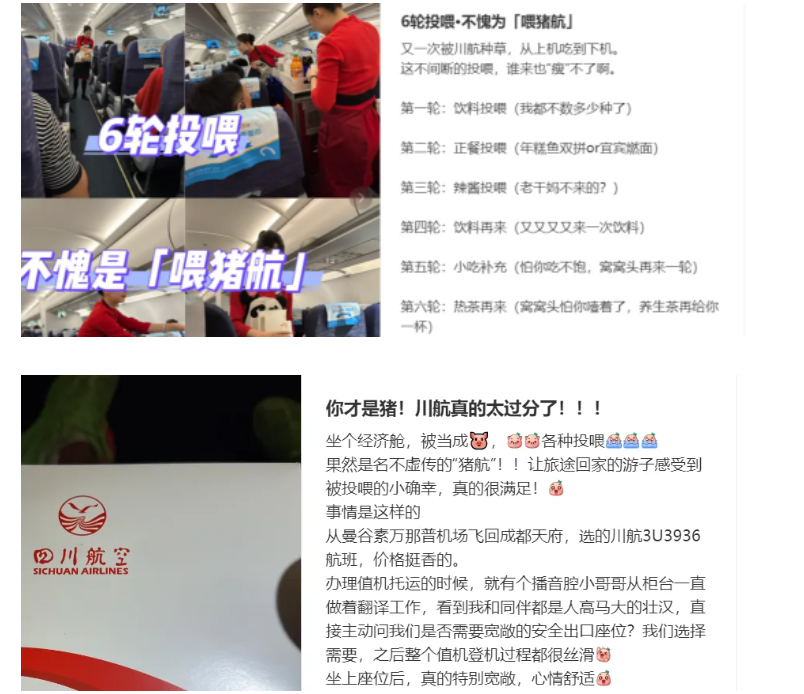

在社交平台上,有飞友分享搭川航的经历,航班从起飞到降落,乘务员的投喂几乎没有停过,酸奶、饼干、盒饭、饮料,甚至还有小吃和老干妈。

“主打一个横扫饥饿,做回自己,疑似川航的空姐辅修过养猪速成课。”

对此,有网友也用亲身经历表示赞同:

“这个绝对真的,空姐一上来就往我嘴里塞了个猪猪奶黄包,然后说,孩儿,是不是饿了?”

实际上,关于认证川航为“养猪”航班的帖子,在社交平台上比比皆是。

而最近一则行业消息,让这些航空“干饭人”的讨论更添热度。

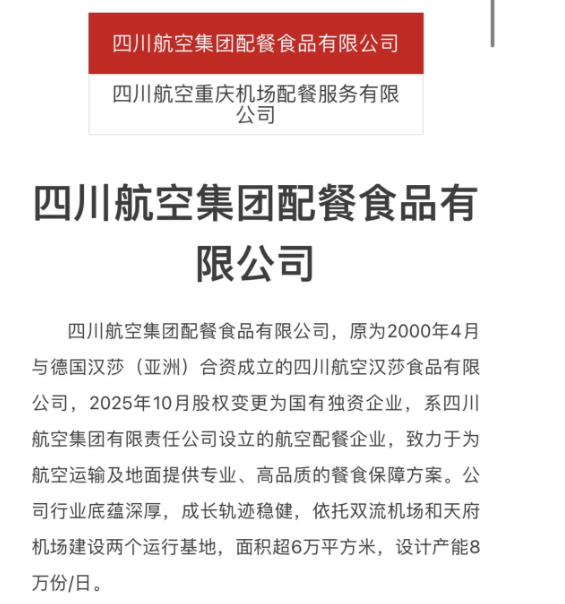

2025年10月,德国汉莎(亚洲)正式从四川航空汉莎食品有限公司全面退出,这家合作了25年的中外合资配餐企业,彻底变身川航全资控股的“纯本土战队”,更名为四川航空集团配餐食品有限公司。

这意味着,今后支撑起“养猪航班”招牌的川味航食,再也没有了外资的影子。

时间拉回到2000年,川航与汉莎携手成立合资公司,前者持股 60%、后者持股 40%,汉莎带来的国际配餐技术与管理经验,为川航航食业务打下坚实基础。

图源:企查查

25年间,川航配餐从青涩走向成熟,从单一餐品发展为日均产能8万份、服务30余家航司的行业标杆,更凭借鲜明的本土创新出圈。

2016年,川航首创 “双拼餐” 打破行业单选模式,将回锅肉、麻婆豆腐等川菜搬上云端,后续推出 “一带一路” 特色美食、季节限定养生餐、“云款待” 定制服务等,让“坐川航扶墙下机”成为旅客共识,而“喂猪航班” 的昵称背后是市场对其本土品质的高度认可。

如今,川航配餐已形成“中国元素、四川味道”的核心标签,本土化研发与运营能力满足了市场需求,汉莎的技术赋能价值已充分释放,而自主控股成为必然选择。

汉莎的战略退出,与其业绩压力、在华现状也有关系。

据路透社报道,汉莎集团CEO Carsten Spohr去年就将旗下业绩承压的主力品牌汉莎航空,形容为一个“问题儿童”(problem child),如今即便推出了转型计划,这一标签也难以摘除。

“在财务业绩方面,我们确实落后于一些竞争对手,而且,直到今年夏天,我们在运营业绩上也处于落后状态,”Carsten Spohr也直言不讳地承认了这一现状。

尽管,汉莎航空正通过削减20%的行政岗位和淘汰旧飞机等变革,试图在2028年至2030年间将营业利润率提升至8%至10%,但从当前业绩来看,转型之路任重道远。

从整体业绩上看,汉莎集团2024年净利润同比下跌 18%,这一结果受多重因素影响—— 德国本土税费上涨、燃油成本增加的成本压力,叠加上半年罢工损失、行业运力过剩导致的收益率下滑及飞机交付延迟等问题,让集团持续推进聚焦核心业务的战略。

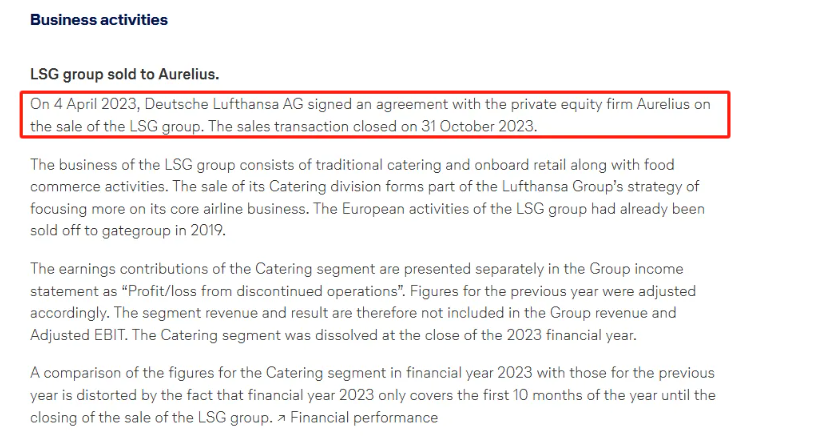

事实上,早在2023年,汉莎就已出售旗下航食业务主体LSG集团,通过剥离非核心业务优化资源配置、减轻运营负担。

图源:汉莎集团2023年报

在华市场方面,汉莎航空的收缩态势同样明显。

2024年冬季,汉莎航空停飞北京首都-法兰克福航线。

据观察者网援引航班管家DAST数据,2025年1-9月,汉莎航空执飞中德航班为207架次,较2024年同期下滑了19.46%,相比2019年同期下滑了47.19%。

在2024年财报电话会议上,Carsten Spohr坦言,中国市场对其颇具挑战,中国航司的竞争等因素影响其亚洲市场盈利能力。

尽管在2025/2026冬季航班时刻表中,汉莎航空保留了北京-慕尼黑、上海-法兰克福、上海-慕尼黑、法兰克福-香港等直飞航线,还在上海 - 慕尼黑航线推出 Allegris 头等舱“双人套房”等高端产品试图贴近中国旅客,但仍难改在华业务收缩的趋势,退出配餐合资公司成为其战略减负的必然之举。

图源:“汉莎航空Lufthansa”公众号

图源:“汉莎航空Lufthansa”公众号

汉莎航食退场,川航配餐彻底“单飞”,乘客最关心的莫过于“养猪航班”的招牌能否保住。

这场持续25年的合作落幕,没有绝对的输家或赢家。

对川航而言,是从“借力”到“自主”的升级;对汉莎来说,是战略收缩的理性选择;而对每一位川航“干饭人”而言,只要还能在云端吃到热乎的川味硬菜,这场“分手”就不必落泪。

个人资料

个人资料  退出登录

退出登录

评论

未登录